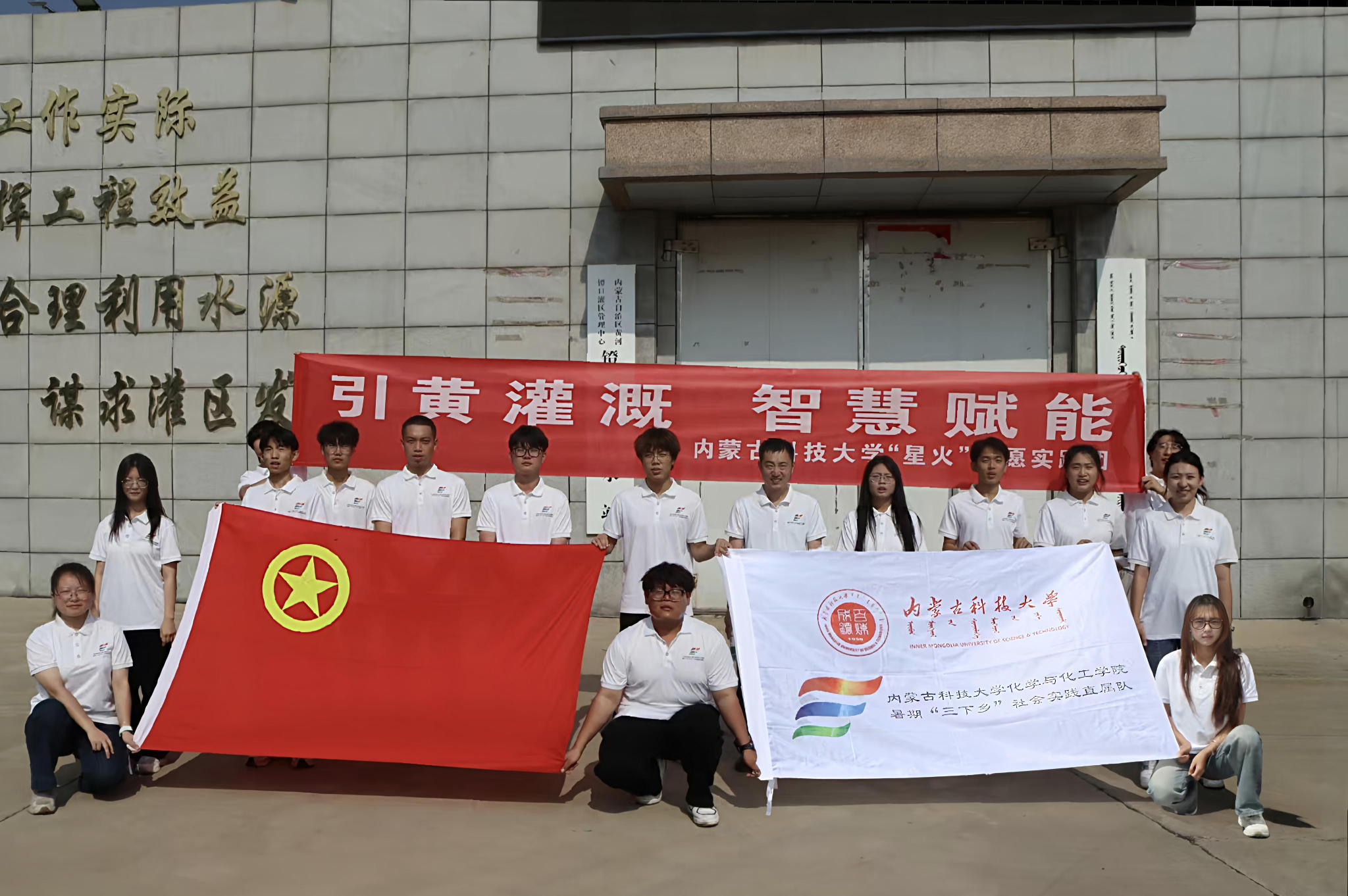

为深入践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路,推进黄河流域深度节水控水行动,响应造福人民幸福河的伟大号召,深挖黄河文化在敕勒川的精神印记,7月13日,我院暑期“三下乡”社会实践直属队前往镫口扬水站和敕勒川博物馆开展实践活动,深入考察现代水利工程,系统挖掘敕勒川的黄河情怀。

作为自治区最大的电力扬水灌区,镫口扬水站坐落在黄河北岸总干渠首,黄河镫口灌区承担着土默川平原116万亩农田的灌溉重任,目前实际灌溉面积达64万亩。在土默特右旗实施的黄灌区滴灌试点工程中,已建成高效节水灌溉面积2.4万亩,为区域农业发展注入新动能。

敕勒川自古便是北方游牧文明与中原农耕文明交融的重要舞台,据《魏书》记载,其疆域“东至濡源,西暨五原、阴山”,在这片辽阔的草原上,孕育了灿烂的多元文化遗产。2011年10月28日,作为内蒙古自治区首座区域性历史文化专题博物馆,敕勒川博物馆应运而生。该馆不仅是内蒙古博物院的重要分院,更凭借其丰富的馆藏和专业的展陈,获评国家二级博物馆。全馆共设七个主题展厅,生动诠释了黄河的民俗肌理,展示了草原文明和黄河文化的交融共生。

探访镫口扬水站

见证现代水利工程伟力

我院暑期“三下乡”社会实践直属队来到了镫口扬水站,在站长的专业讲解下,队员们系统学习了扬水站的水资源调度机制,实地考察了现代化灌溉系统的运行流程,深刻体会到数字化管理在水资源精准调配中的关键作用。

随后成员们深入低于黄河水位线3米的地下车间操作学习,详细了解了扬水站的轴流泵工作原理和中控操作规程。同时用抽取的黄河水进行抽样检测,重点检测了黄河水的浊度、色度和含氧量,这些检测结果不仅为评估黄河水灌溉适宜性提供了科学依据,为保障农产品质量安全提供有力数据。

走进敕勒川博物馆

聆听黄河与草原的千年对话

团队成员们来到被誉为“草原文明活化石”的敕勒川博物馆,探寻黄河流域的悠久历史和灿烂文化。在讲解员的带领下,直属队先后走进了“历史、革命史、民俗”三个展厅,通过一件件文物深刻理解了黄河流经内蒙古地区的文明发展、多民族交往交流交融和共同建设祖国北疆的历史进程。

直属队成员探访了“走西口”专题展区,通过沉浸式场景复原和珍贵史料展示,再现了明清时期晋陕冀百姓“跨长城、闯口外”的壮阔移民史。那些斑驳的商号匾额、磨损的驼铃、发黄的家书,无声诉说着先民们筚路蓝缕的创业故事,见证着蒙汉回满等各族儿女在这片土地上“你中有我,我中有你”的深情厚谊。

敕勒川的黄河水,串起了黄河文化与走西口记忆。移民带来的中原习俗与草原风情在此交融,农耕与游牧智慧共生于黄河两岸,让这片土地既有草原豪情,又含农耕温情,更藏着奋斗底色。

当夕阳为渡口染上鎏金,黄河水依旧拍打着清代石堤,仿佛在应和着历史与未来的对话——这方水土,永远是西口传奇最鲜活的历史见证。团队成员们将继续循着黄河故道的印记,深入土默特右旗板申气村、包头市黄河国家湿地公园,触摸黄河文明的厚重脉动,让黄河文化从历史走向生活。