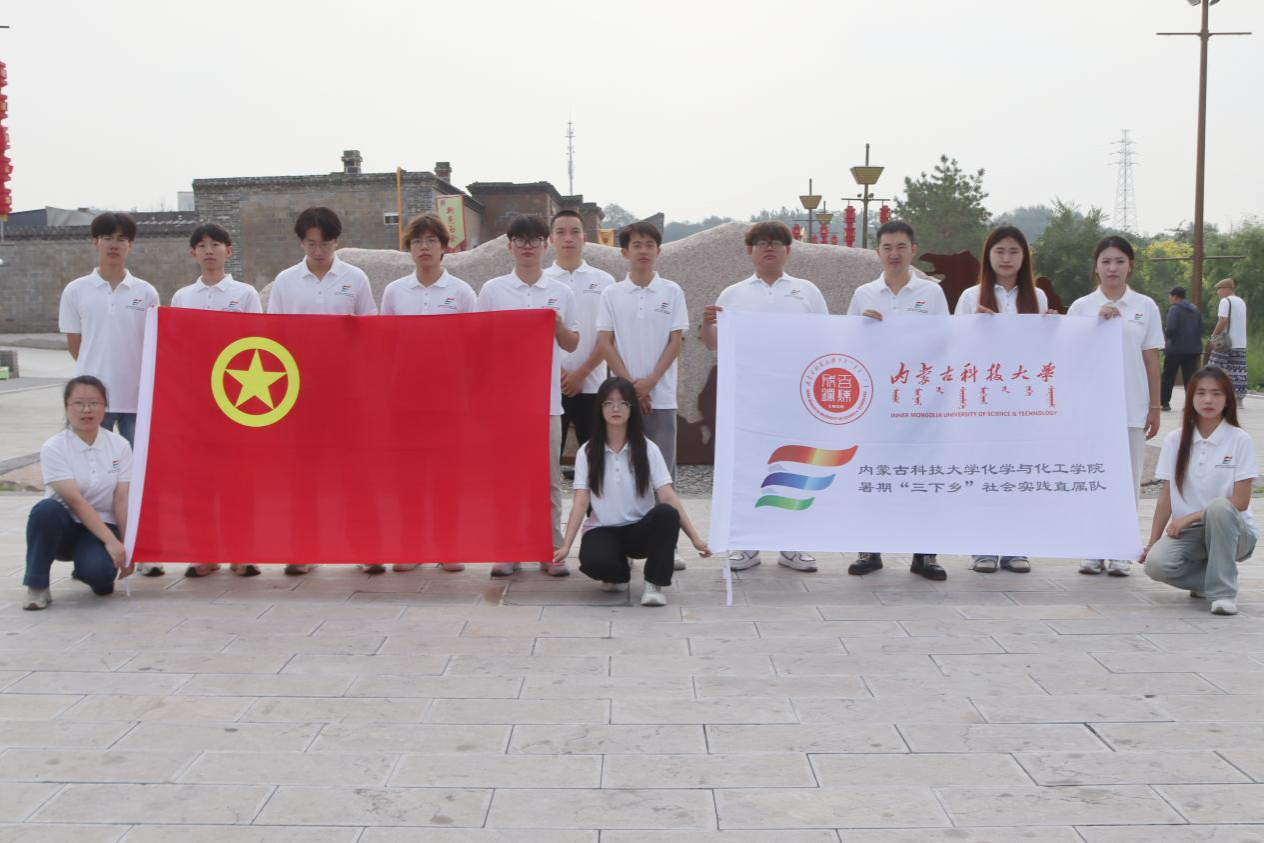

为深入贯彻落实习近平总书记关于文物保护利用和文化遗产保护传承的重要指示精神,响应黄河流域生态保护和高质量发展战略号召,我院暑期"三下乡"社会实践直属队于2025年7月12日赴内蒙古自治区包头市开展专题调研。本次实践以"挖掘黄河文化时代价值,传承西口文化精神内涵"为主题,选取老包头走西口历史文化街区和黄河沿岸张立文尧村作为主要调研点。

老包头走西口历史文化街区坐落于内蒙古包头市东河区福徵路与召拐巷交汇处,是包头传统文化的物质载体和重要的文化遗产。2014年,该街区被列为自治区级文物保护单位,2016年又获评为自治区级历史文化街区,这里不仅是西口文化发源地,也是包头市老字号诞生地和红色文化集聚地,见证着包头的历史变迁,承载着包头人对过往的怀念。

张立文尧村地处将军尧镇南8公里处,地理位置优越、交通便捷。当地村民主要以农耕为生,黄河水是灌溉农田的主要水源。1929至1931年间建成民利渠,引黄河水经张立文尧等多地村落,为当地农田灌溉带来极大便利,使沿渠农户普遍受益,为区域农业发展奠定了坚实基础。

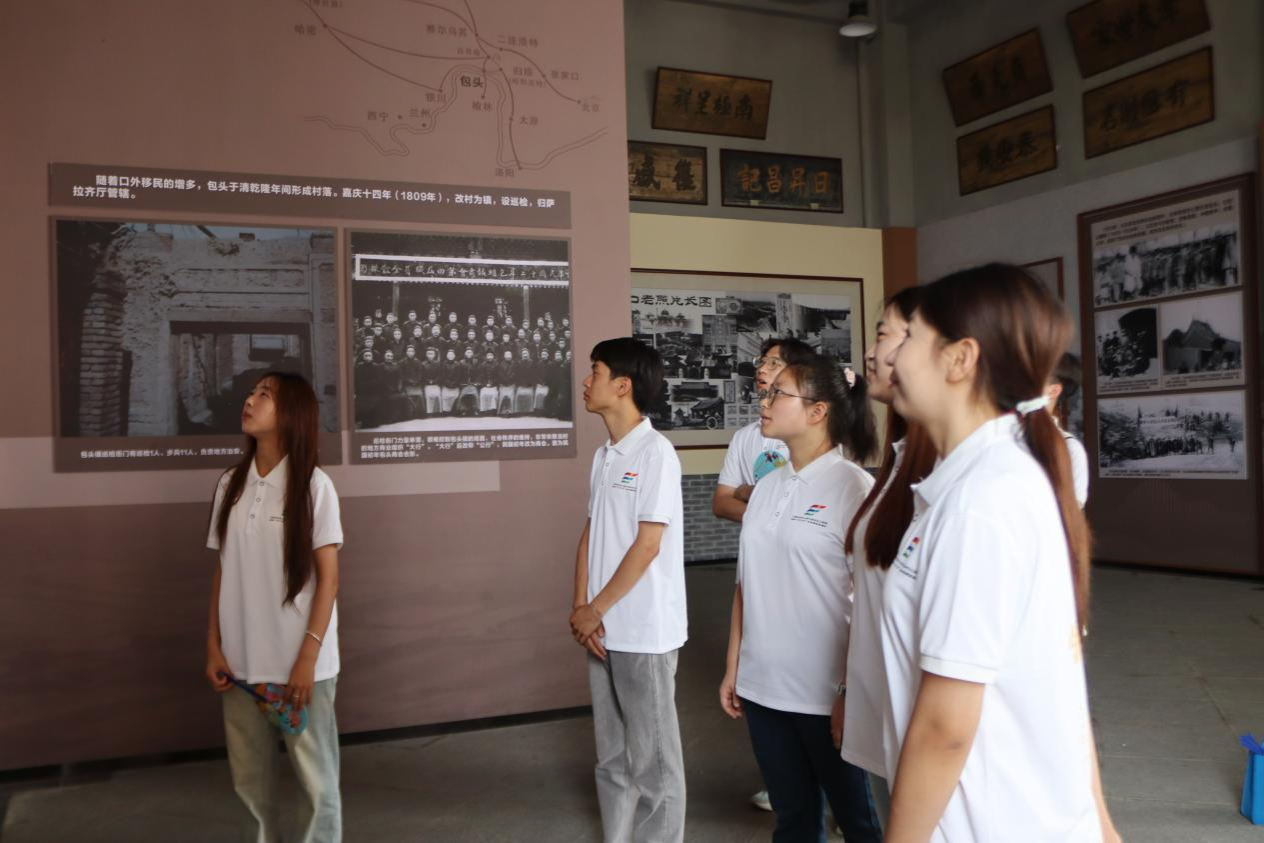

【追溯历史,感受西口文化魅力】

7月12日,团队怀着崇敬之情探访老包头走西口历史文化街区。这里的每一块青石板、每一座古老建筑,都承载着当年晋陕冀等地百姓背井离乡、闯荡西北的动人故事。明清时期,晋陕冀民众,背上行囊、别了故乡,以脚步丈量山河,踏入包头这片土地,辟田垦殖、筑屋营商,让街巷渐次繁华、烟火袅袅升腾,才有了“先有复盛公,后有包头城”之说。在“走西口”的浪潮下,包头因势而发,各行各业兴起、兴盛,为新中国包头工业基地的建设,奠定了坚实基础。

团队成员们穿梭于西口遗址的街道巷陌,感受着先辈们不畏艰难、勇于开拓的精神。通过实地走访,大家深刻认识到“走西口”不仅是一部辛酸悲壮、披荆斩棘的移民史,也是一部艰苦奋斗、勇于开拓的创业史,更是一部守望相助、民族团结的发展史,这种精神不仅是包头历史文化的瑰宝,更是激励当代青年奋勇前行的强大动力。

【扎根乡村,采编黄河文化故事】

7月12日下午,调研团队驱车前往土默特右旗旗下的将军尧镇张立文尧村开展文化下乡活动。在这片黄河滋养的沃土上,团队成员通过入户走访、田野调查等形式,深入挖掘黄河文化与西口文化的历史渊源与现实意义。

走访过程中,村民们动情地讲述着祖辈"走西口"的往事。据考证,张立文尧村现有居民中,约七成祖籍为山西,他们的先辈们沿着黄河古道北上,最终在这片土地上扎根繁衍。村民们分享的每一个故事,都饱含着对黄河的深厚情感,见证着西口移民文化与黄河农耕文明在这里的交融与传承。

团队重点考察了民利渠灌溉系统。这条始建于上世纪20年代的水利工程,至今仍在滋养着村里的千亩良田。通过与村干部和农户的深入交流,团队深入调查了黄河水资源在农业灌溉中的实际应用情况,详细记录了黄河水在农业灌溉中的使用情况,为后续研究奠定了坚实基础。

【宣传推广,弘扬西口文化精神】

为深入挖掘和传播西口文化这一重要的非物质文化遗产,团队精心拍摄了西口文化宣传视频。他们用镜头记录下老包头走西口历史文化街区的独特风貌,通过生动的画面和感人的故事,宣传视频展现了西口文化的独特魅力。

黄河文化的奔腾不息与西口文化的开拓进取,在这片土地上交融共生,既书写了先辈们与自然共生、向命运抗争的壮阔史诗,也为当代青年留下了宝贵的精神财富。团队成员们通过实地调研、文化记录、志愿服务等实际行动,深刻诠释了新时代青年扎根基层、服务社会的责任担当。未来,团队将继续以实际行动传承黄河文化、弘扬西口精神,让黄河文化与西口精神在乡村振兴、文化强国建设中绽放新的时代光芒。